������ł͌��\�i����̂��j�̎g�p�@�ɂ��Ă��Љ�����܂��B

HOME > ���� > ���\�i����̂��j > ���\�i����̂��j�̎g�p�@

�I�ԃ|�C���g�͌`��Əd�ʂ��g�p�ړI�ɍ����Ă�����̂��ǂ��ł��傤�B�ȉ��ɑI�ѕ��̃|�C���g�ɂ��Ă܂Ƃ߂܂����̂ŁA���Q�l�ɂ��Ă��������B

���Ăі��ƃT�C�Y

| ���\�ig�j | 75 | 115 | 150 | 185 | 225 | 300 | 375 | 450 | 570 | 670 | 750 |

|---|

| �����E�l�p�E �Z�p�E�ꕶ���i��j |

20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |

|---|

| ���������� �i���amm�j |

18 | 21 | 24 | 27 | 30 |

|---|

| ��؋��� �i���amm�j |

12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |

|---|

| �D�茺�\ �i���amm�j |

21 | 24 | 27 | �� | �� | �� |

|---|

��ʓI�ɓB��ł��͋��Ȃ⌺�\���g���A�m�~��@�����ɂ͌��\���g���Ƃ���Ă��܂��B���\�����ȂÂ�����H�͑傩�珬�܂Ő���ޑ����Ă��܂��B

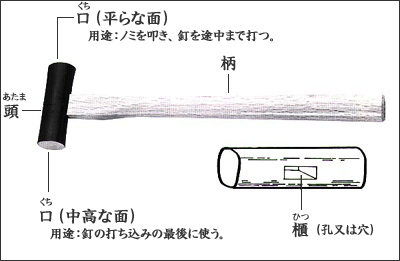

���\�͌��ƌĂ��2�̑Ō��ʂ������Ă��܂����A�Е��͂��ۂ݂�тсA�����Е��͕��ʂɂȂ��Ă��܂��B�B��ł����ނƂ��A�܂�����̕��őł��A�Ō�͌��\��Ԃ��Ċۂ݂̂�����őł����݂܂��B�̕\�ʂ����߂Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł��B�@���u�ԂɓB�̒��S���ƒȂ̓��̒��S�����꒼���ɂȂ�悤�ɂ��Ă��������B

���y���@��

| ���̒[�i�Ȃ̂��Ă��锽�Α��j�������A�I���x�_�Ƃ��A���ɂ͂��݂����Ē@���܂��B |  |

�������@��

| �r�̕t�����𒆐S�ɘr�a�ɓ����������Ɨ͂��l��܂��B���̂悤�ɂ��邱�ƂŃR���p�X�Ɠ����悤�ɁA���S����܂������a�ʼn~��`���m���ɒ@�����Ƃ��ł��܂��B |  |

������Ŏ����Ē@��

| ����Ŏ���Ȃ̏ꍇ�͍����x�_�Ƃ��āA��̂ɂ͂��݂����đł��܂��B |  |

���g�p��

| ���\�̎g�p��́A����t�����z�Ő@������Ă��犣�����z�Ő@���Ă����ƒ��������܂��B |  |

����������

| ����̂��̂͟C�i�Ђj�̒��������������Ȃ��Ă��܂��̂ŕ��������ɂ����Ȃ��Ă��܂��B����A�������ނ悤�ł���N�T�r��łƔ����ɂ����Ȃ�܂��B ���C�̒��������������Ȃ��Ă��܂��B |

|

�L����ЃR�^�j

��600-8310 ���s�s�����掵�𐼓��@�����ΔV��686-3

��600-8310 ���s�s�����掵�𐼓��@�����ΔV��686-3

Tel. 075-371-8519 Fax. 075-351-3157 �c�Ǝ��� 7�F30�`19�F00�i�y�j18�F30�j

��x�� ���j�A�j���A���~�x�݁A������ �A�N�Z�X�}�b�v